É esta pandemia que vai mudar a História? Ou é o braço de ferro da China com o resto do Mundo?

▲Pequim tem muitas perguntas para responder. E quer tirar partido do que está a acontecer

GETTY IMAGES

Há momentos em que a História acelera. E outros em que parece recuar. Qual destes momentos vivemos? A resposta parece estar nas mãos de um vírus, e não seria a primeira vez que uma praga mudaria o curso da História. Mas a resposta também depende muito – depende sobretudo? – do resultado de um duelo. O da China com o resto do mundo.

O mistério de Wuhan

Ou será antes duelo entre o Sapiens e o vírus, como defendem os diplomatas chineses, alegando que não é tempo para disputas políticas? A alegoria vem citada num artigo do New York Times que dá conta precisamente dessas disputas políticas e não é muito simpático para a União Europeia que, a semana passada, pressionada pela China, adocicou um relatório sobre a campanha de desinformação levada a cabo pelo regime de Pequim. “A China já ameaçou com retaliações se o relatório sair”, escreveu um diplomata europeu, Lutz Güllner, num mail que o diário de Nova Iorque viu. E como ameaçou, a Europa recuou e retirou do relatório referências a uma rede de desinformação online pró-chinesa criada na Sérvia, assim como uma condenação das críticas que a China tinha feito à França.

O pano de fundo desta tensão é o equilíbrio entre a vontade dos líderes europeus de manterem os negócios com a China e o crescente desconforto relativamente à forma com o Partido Comunista geriu a crise do coronavírus. Sobretudo porque ainda há muitos pontos de interrogação sobre o que verdadeiramente se passou.

Todas as dúvidas sobre o que realmente se passou no início da pandemia começam em Dezembro em Wuhan, ainda antes das tentativas das autoridades para abafarem as notícias da eclosão da doença e de terem mandado calar os médicos que falavam dela.

Aquilo que sabemos é que, algures em Novembro passado, alguém ficou contaminado com uma nova estirpe de vírus em Wuhan, uma cidade no centro da China, nas margens do Yangtzé. Como é que isso aconteceu ainda está por esclarecer e logo aqui começam as desconfianças.

A versão oficial é que o vírus passou de um outro mamífero para o homem num mercado animais vivos da cidade, no caso o mercado do peixe. Nesses mercados, comuns em toda a China, os animais são por regra vendidos vivos e depois são mortos à frente dos compradores, sejam galinhas, cobras, peixes ou… pangolins. Para além disso nesses mercados não se transacionam apenas as espécies “de criação”, mas também aparecem animais selvagens, alguns bastante exóticos.

Aqui surge o primeiro problema e depois a primeira dúvida. O primeiro problema é saber por que motivos as autoridades chinesas continuam a tolerar a existência deste tipo de mercados sabendo-se que neles o risco de transmissão de um vírus é muito elevado. Os mais recentes surtos de gripe das aves (H7N9), o primeiro dos quais em 2013, tiveram todos origem em mercados deste tipo. A explicação habitual é que esses mercados são parte tão integrante da cultura chinesa como para nós é consumir queijo ou beber vinho. Nesta frente o Partido Comunista não tem todo o poder, ou se o tem não o exerce.

▲ Shi Zhengli, uma virologista prestigiada conhecida no meio académico como “mulher morcego”, foi chamada de urgência em Dezembro de regresso ao seu laboratório em Wuhan

AFP VIA GETTY IMAGES

Já a primeira dúvida tem a vem com saber se o vírus teve realmente como origem o mercado de Wuhan ou se se tratou de uma eventual falha de segurança num laboratório microbiológico situado a poucos quilómetros. É consensual que aquele tipo de coronavírus existe em espécies de morcegos que vivem na China, mas não na província de Hubei (onde fica Wuhan), antes na longínqua província de Yunnan, a quase dois mil quilómetros de distância. Haveria morcegos à venda no mercado? Os testemunhos de quem visitara recentemente aquele espaço é que não, não haveria. Mas havia vírus dos morcegos de Yunnan em Wuhan – só que no laboratório de virologia, uma unidade célebre mundialmente e onde trabalha Shi Zhengli, uma cientista prestigiada conhecida no meio académico como “mulher morcego”. Desde o surto de SARS de 2003, outro coronavírus, que Shi Zhengli tem procurado nas cavernas de Yunnan morcegos portadores de vírus semelhantes com o objectivo de os estudar e preparar vacinas.

O laboratório de Shi Zhengli – o Instituto de Virologia de Wuhan – fica na mesma cidade e quando, ainda em Dezembro de 2019, surgiram os primeiros casos em Wuhan, a cientista regressou de emergência à cidade, interrompendo a sua participação numa conferência em Shangai. Shi garante que a pegada genética do SARS-CoV-19 não coincide com a de nenhum dos espécimes em estudo no seu laboratório, mas mesmo assim não dissipou todas as dúvidas. E não dissipou porque um dos primeiros artigos científicos publicados sobre a epidemia, na prestigiada Lancet, indicava que 14 dos 41 primeiros casos identificados de Covid-19 eram de pessoas que não tinham qualquer relação com o mercado. Para além disso, dois investigadores chineses publicaram em Fevereiro um papper – que depois retiraram – em que afirmavam que o vírus provavelmente tivera mesmo origem no laboratório da “mulher morcego”.

E atenção: um acidente que tenha permitido a “fuga” de um vírus do laboratório não tem nada a ver com a hipótese fantasista de o SARS-CoV-19 ser um vírus fabricado, produto da engenharia genética. O desmentido desta segunda hipótese, que corresponde realmente a uma “teoria da conspiração”, tem servido para obscurecer a hipótese da fuga acidental, que só poderá ser descartada taxativamente se a China permitir uma investigação independente ao Instituto de Virologia de Wuhan.

É por isso que todas as dúvidas sobre o que realmente se passou no início da pandemia começam aqui, ainda antes de as tentativas das autoridades para abafarem as notícias da eclosão da doença e de terem mandado calar os médicos que falavam dela. Muito antes, mais de um mês antes, de a China continuar a dar informações erradas à Organização Mundial de Saúde sobre a transmissibilidade de pessoa para pessoa.

Na frente da ocultação e do controlo sobre o que pode ou não ser dito o poder do Partido Comunista ainda é imenso. Por isso não há forma de fugir às suas responsabilidades.

Luvas de boxe em vez de luvas de pelica

Poucos teriam até há pouco tempo ouvido falar de Roger Roth fora do estado norte-americano do Wisconsin, onde ele é senador estadual. Mas no final do mês de Março Roth recebeu um estranho pedido: a mulher de um diplomata chinês fez-lhe chegar uma proposta de resolução que ele deveria levar a votos no senado do Wisconsin. Uma resolução a saudar a forma como a China estava a combater o coronavírus.

Mesmo intransigentes defensores das regras da concorrência, como a comissária europeia Margrethe Vestager, abandonaram as suas posições tradicionais. Neste caso, para apelar aos estados membro da União Europeia que defendessem empresas fragilizadas pela crise de take-overs por empresas chinesas.

A abordagem não teve sucesso, pelo contrário, pois o senador acabou por propor uma resolução a saudar a civilização chinesa mas a condenar o regime comunista. Pior: o episódio mostrou que a diplomacia chinesa trocara a habitual discrição por uma agressividade nunca antes vista. A mesma agressividade que permitira, por exemplo, a um vice-ministro subscrever a teoria da conspiração de que o vírus fora levado para Wuhan por militares americanos. Ou que a levaria a pressionar a União Europeia por causa de um simples relatório diplomático.

As luvas de pelica foram trocadas por luvas de boxe num esforço para reverter o dano causado às ambições chinesas por ter sido o berço da pandemia global. Um esforço que no entanto está longe de sarar as feridas.

▲ Um mercado na província de Guangzhou: é neste tipo de mercados que continuam a ser vendidos animais vivos que são mortos no local, à frente dos clientes

ALEX PLAVEVSKI/EPA

Por um lado, a “ajuda” que a China se prontificou a oferecer aos países que começaram a ser mais atingidos revelou-se problemática. Muitas vezes os testes que enviava vinham defeituosos. As máscaras eram de má qualidade. Encomendas eram desviadas em leilões de última hora.

E como se os defeitos na produção chinesa não fossem suficientes, a dimensão da crise tornou evidente um pouco por todo o lado que o mundo não podia depender tanto das fábricas chinesas. Pequenas empresas, como a irlandesa Oasis, que fabrica dispensadores de água, reorganizaram a sua produção para abdicarem dos fornecedores chineses trocando-os por fabricantes europeus, e países inteiros, como o Japão, lançaram programas nacionais de apoio à sua indústria para ela depender menos da China.

Mais: mesmo intransigentes defensores das regras da concorrência, como a comissária europeia Margrethe Vestager, abandonaram as suas posições tradicionais. Neste caso, para apelar aos estados membro da União Europeia que defendessem empresas fragilizadas pela crise de take-overs por empresas chinesas. E aquilo que parecia um passeio – o domínio chinês na migração para o 5G – pode tornar-se uma miragem, apesar de toda a vantagem tecnológica da Huawei.

Há mesmo o risco de uma avalanche de processos judiciais, com vários países a estudarem a hipótese de pedirem indemnizações – ou apresentarem a conta – a Pequim por a China ter violado o dever de comunicar devidamente o risco do surto epidémico.

É fundamental que Pequim explique porque decidiu isolar a província de Hubei das outras províncias chinesas, criando uma gigantesca cerca sanitária, mas permitiu que ela continuasse ligada ao resto do mundo.

Neste quadro a ofensiva de charme das autoridades chinesas – que procura transformar o desastre inicial de Wuhan num posterior triunfo do seu sistema autoritário, querendo fazer crer ao mundo que é com os seus métodos que se resolvem problemas desta dimensão e não com a “frouxidão” ocidental – arrisca-se mesmo a fazer ricochete. É que para além das dúvidas que continuam a rodear a forma como o vírus apareceu em Wuhan, há mais um conjunto importante de perguntas a que Pequim tem de responder.

As perguntas a que Pequim tem de responder

Primeiro que tudo é preciso esclarecer o que se passou ainda no mês de Dezembro, o mês em que Shi Zhengli foi chamada de urgência e o mês em que terão sido diagnosticados 105 casos e ocorrido as primeiras 12 mortes. Foi nessa altura que as autoridades mandaram calar médicos como o oftalmologista Li Wenliang, que mais tarde morreria com Covid-19, só porque ele avisara os seus colegas para terem cuidado. Fê-lo a 30 de Dezembro. No dia seguinte a versão oficial, dada a conhecer pela primeira vez, ainda foi que a doença não se transmitia de pessoa a pessoa, uma versão que se manteria até meados de Janeiro e seria mesmo adoptada acriticamente pela dócil e obediente Organização Mundial de Saúde. Seria também importante que as autoridades chinesas explicassem porque não alteraram essa versão até 20 de Janeiro, altura em que a doença já se tinha espalhado por toda a cidade.

Depois é fundamental que Pequim explique porque decidiu isolar a província de Hubei das outras províncias chinesas, criando uma gigantesca cerca sanitária, mas permitiu que ela continuasse ligada ao resto do mundo. Os chineses de Hubei não podiam infectar os seus compatriotas mas puderam continuar a voar para Londres, Paris, Roma ou Nova Iorque durante todo o mês de Janeiro, nalguns casos até mesmo Fevereiro.

▲ A Associated Press revelou documentos que provam que a 14 de Janeiro se realizou uma reunião ao mais alto nível em que se considerou a situação epidémica grave, mas o alarme só foi dados 6 dias depois

AFP VIA GETTY IMAGES

Finalmente não é possível aceitar o secretismo e as proibições. Durante semanas correram rumores de que o número de mortos em Wuhan era muito superior ao reconhecido pelas autoridades. Quando os funerais foram autorizados, na China as redes sociais começavam a fazer conta ao número de casas mortuárias, ao número de urnas encomendadas e a quantos corpos podiam estar a ser incinerados por dia, e dessas contas resultava que o número de mortos na cidade só podia ter sido muito mais elevado do que o oficialmente reconhecido. A CIA admitiu que também estava a investigar. Até que de repente as autoridades de Pequim vieram fazer uma correcção às estatísticas, as quais estariam erradas devido a erros burocráticos durante o auge da pandemia. Dessa correcção resultou um aumento de 50% no número oficial de mortos. 50%, à décima (o número de mortos passou de 2.579 para 3.869, uma subida de exactamente 50,02%!). Um daqueles números tão exactos que mais parece ditado por ordens superiores do partido – os partidos comunistas sempre gostaram de estabelecer quotas – do que pela realidade. Naturalmente a OMS, pela boca da epidemiologista Maria Van Kerkhove, apressou-se a afirmar que a atualização foi feita para “não deixar nenhum caso por documentar”.

Da última correcção dos número de mortos em Wuhan resultou um aumento de 50% - à décima (o número de mortos passou de 2.579 para 4.636, uma subida de exactamente 50,02%!). É um daqueles números tão exactos que mais parece ditado por ordens superiores do partido.

Tudo isto enquanto continuamos sem conhecer o paradeiro de figuras como Ren Ziqiang, um bilionário que foi detido por ter criticado o presidente Xi Jiping, ou de Ai Fen, a médica que alertou o mundo para a pandemia e está incontactável desde Março.

À lista das explicações que a China deve ao mundo há ainda acrescentar o atraso no alerta global numa altura em que em Pequim já ninguém duvidava da gravidade da situação. Recentemente a Associated Press revelou documentos que provam que a 14 de Janeiro se realizou uma teleconferência ao mais alto nível em que se considerou a situação epidémica grave e complexa. Mais: em que se disse que o desafio era o mais sério desde o surto da SARS em 2003. Só que os documentos dessa teleconferência foram classificados como “internos”, como “não podendo ser espalhados na internet” e sobretudo não sendo “para divulgação pública”. Pequim continuaria a manter o seu segredo mais seis dias, até 20 de Janeiro. Foram seis dias de encobrimento e seis dias que permitiram que a doença se continuasse a espalhar rapidamente pelo mundo.

O papel dos germes na História

A história da Humanidade não foi determinada apenas pela forma como as diferentes civilizações foram dominando a ciências e a arte da guerra – também foi fortemente influenciada pelo modo como algumas epidemias alteraram o equilíbrio dos poderes. O exemplo clássico é a “infecção” do Novo Mundo pelos conquistadores espanhóis: sem a ajuda do vírus da varíola provavelmente não saberíamos hoje quem haviam sido Cortez e Pizarro, pois as suas pequenas forças teriam certamente desaparecido às mãos dos muito mais poderosos exércitos astecas e incas. Mas não: a varíola precedeu-os e abriu caminho ao rápido domínio espanhol da América Central e dos Andes. Para se ter uma ideia, quando a doença chegou à capital do império asteca, em 1520, estima-se que vivessem no que hoje é o México 20 milhões de pessoas. Um século depois, em 1618, não restavam senão 1,6 milhões.

▲ A Peste Negra chegou à Europa vinda do Oriente e marcou o fim da Idade Média

Ninguém nas naus espanholas conhecia o poder da “arma biológica” que transportava consigo, mas esta esteve longe de ser a única vez que um vírus (ou uma bactéria) mudou o curso da História. O último dos “cinco bons imperadores” romanos, Marco Aurélio, terá sido uma das vítimas da “peste antonina”, que devastou as legiões e chegou a matar duas mil pessoas por dia em Roma. Uma peste que chegou ao Império vinda do Oriente, onde já fizera também enormes estragos, pois a devastação que causou na China levaria à queda da Dinastia Han, uma das mais prestigiosas de toda a história chinesa. Os dois maiores impérios que a Humanidade tinha conhecido até então, e as regiões do mundo onde melhor se vivia, entrariam num longo período de turbulência e decadência.

Mas essa pestilência – como durante séculos tratámos tais doenças – não foi a única a viajar através da Rota da Seda, pois a Peste Negra também chegou à Europa pela mesma via – e também mudou a história de Europa. Ao causar um choque demográfico devastador, provocou também um desequilíbrio nos poderes estabelecidos que minou as bases do feudalismo.

Curiosamente a mais devastadora pandemia da história – a “gripe espanhola” de 1918 –, que terá morto entre 20 e 100 milhões de pessoas, quase não provocou sobressaltos políticos, seguramente porque outros sobressaltos estavam a ser provocados pela I Guerra Mundial. Mais: durante muitos anos esta gripe foi quase esquecida até pelos especialistas, pouco estudada e pouco referenciada.

A China de resto é uma das regiões do mundo mais frequentemente afectada por grandes epidemias. Desde a escrita de Shi Ji, literalmente “Registos do Historiador”, um documento do ano 369 antes de Cristo, até ao final da dinastia Ming, no século XVII, há registo de nada menos de 238 epidemias.

Mas se ainda hoje se discute onde teve realmente início a pandemia, uma das hipóteses mais fortes é ela ter vindo também da China apesar de na China serem raros os relatos de época sobre a doença. Mas como se explica em Flu, The Story of the Great Ibfluenza of 1918 and the Search for the Virus, de Gina Kolaza, a obra de referência sobre esta gripe, esse menor impacto é precisamente um sinal de que a população já teria ganho anticorpos e que o vírus poderia ter chegado a onde se pensa que começou a epidemia – os aquartelamentos de soldados – trazido pelos trabalhadores chineses que tinham vindo para a Europa para cavarem trincheiras.

A China de resto é uma das regiões do mundo mais frequentemente afectada por grandes epidemias. Desde a escrita de Shi Ji, literalmente “Registos do Historiador”, porventura o equivalente chinês de As histórias de Heródoto, um documento do ano 369 antes de Cristo, até ao final da dinastia Ming, no século XVII, há registo de nada menos de 238 epidemias. Ora isto não surpreende se nos lembrarmos do que Jared Diamond explicou em Armas, Germes e Aço: Os Destinos das Sociedades Humanas, os vírus dão-se especialmente bem em sociedades sedentarizadas e urbanizadas, e em nenhum outro local do mundo encontramos uma civilização que tenha persistido de forma ininterrupta durante tantos milénios como na China – pois é bom não esquecer que a civilização chinesa é contemporânea das civilizações egípcia e mesopotâmica, sendo a única que nunca conheceu uma ruptura até aos dias de hoje.

De resto, para termos uma noção de como as doenças flagelavam os meios urbanos, basta recordarmo-nos de que até ao final do século XIX, princípios do século XX, as nossas cidades não eram auto-sustentáveis: sem um constante afluxo de imigrantes vindos dos meios rurais as metrópoles não conseguiam manter a sua população, pois as doenças levavam mais pessoas do que aquelas que nasciam. Isso era verdade tanto na Roma antiga, como em Constantinopla, como em Pequim, como até na Londres do primeiro século da revolução industrial.

A China foi sempre assim, com a sua alta densidade populacional e com a proximidade – para não falar em promiscuidade – entre homens e animais, tanto domésticos como selvagens, um dos pontos de irradiação de doenças. Por isso não surpreende que as últimas grandes pandemias de gripe, e já não falando da hipótese 1918, tivessem tido origem na China: a “gripe asiática” de 1957/58 (que matou 1 a 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo), a “gripe de Hong Kong” de 1968/69 e o surto de SARS de 2002/03 (também provocado por um coronavírus). E entre os vírus que mais preocupam os cientistas, e que os levavam a temer uma nova pandemia global antes da Covid-19, está um outro identificado na China, o já referido H7N9.

▲ A gripe de 1918 foi a pandemia mais mortífera da história da humanidade

GETTY IMAGESri

Aliás o povo chinês terá incorporado de certa forma na sua cultura esta convivência com doenças muito perigosas, sendo curioso o testemunho do editor Guilherme Valente, um conhecido hipocondríaco, casado com uma cidadã de origem chinesa, que conta que quando foi conhecer os sogros a primeira coisa para onde eles olharam foi para os seus sapatos, porque na China nunca se entra com o calçado da rua para dentro de casa. Também não se vê uma mãe dar de beber do seu copo a uma criança. Mesmo um abraço é um cumprimento desconsiderado – prefere-se um acenar com a cabeça.

O regresso do Império do Meio

Com as ruas das cidades de todo o Ocidente vazias, ou regressando muito lentamente à vida, e com a China já a reabrir até a confinada província de Hubei, num mundo em que a competição é mais económica do que bélica, irão os germes desempenhar o papel desequilibrador que desempenharam quando o Velho e o Novo Mundo se encontraram no século XVI, só que agora a favor de um Oriente que parece ter mais anticorpos, até culturais, para lidar com a pandemia?

O sonho de Xi Jiping era conseguir que o produto da China em 2020 duplicasse o produto de 2010. Depois do choque da Covid-19 é improvável, para não dizer impossível, que isso aconteça.

O sonho de Xi Jiping era conseguir que o produto da China em 2020 duplicasse o produto de 2010. Depois do choque da Covid-19 é improvável, para não dizer impossível, que isso aconteça. Pior: a China habituou-se crescer, crescer sempre e crescer depressa, sendo que aquando da crise financeira de 2008 a estimativa do regime era que fosse necessário manter um ritmo de crescimento de 8% ao ano para evitar tensões sociais. Em 2020 algo de parecido será sempre uma miragem, pois no primeiro trimestre a economia encolheu uns inéditos 6,8%. Nenhum milagre deverá conseguir inverter radicalmente esta dinâmica, sobretudo com um mundo todo ele em recessão e, ao mesmo tempo, desconfiado de uma China que nesta crise até sinais de aberta xenofobia deu (no sul da China, em particular na província de Guangzhou, multiplicaram-se as manifestações de discriminação contra africanos).

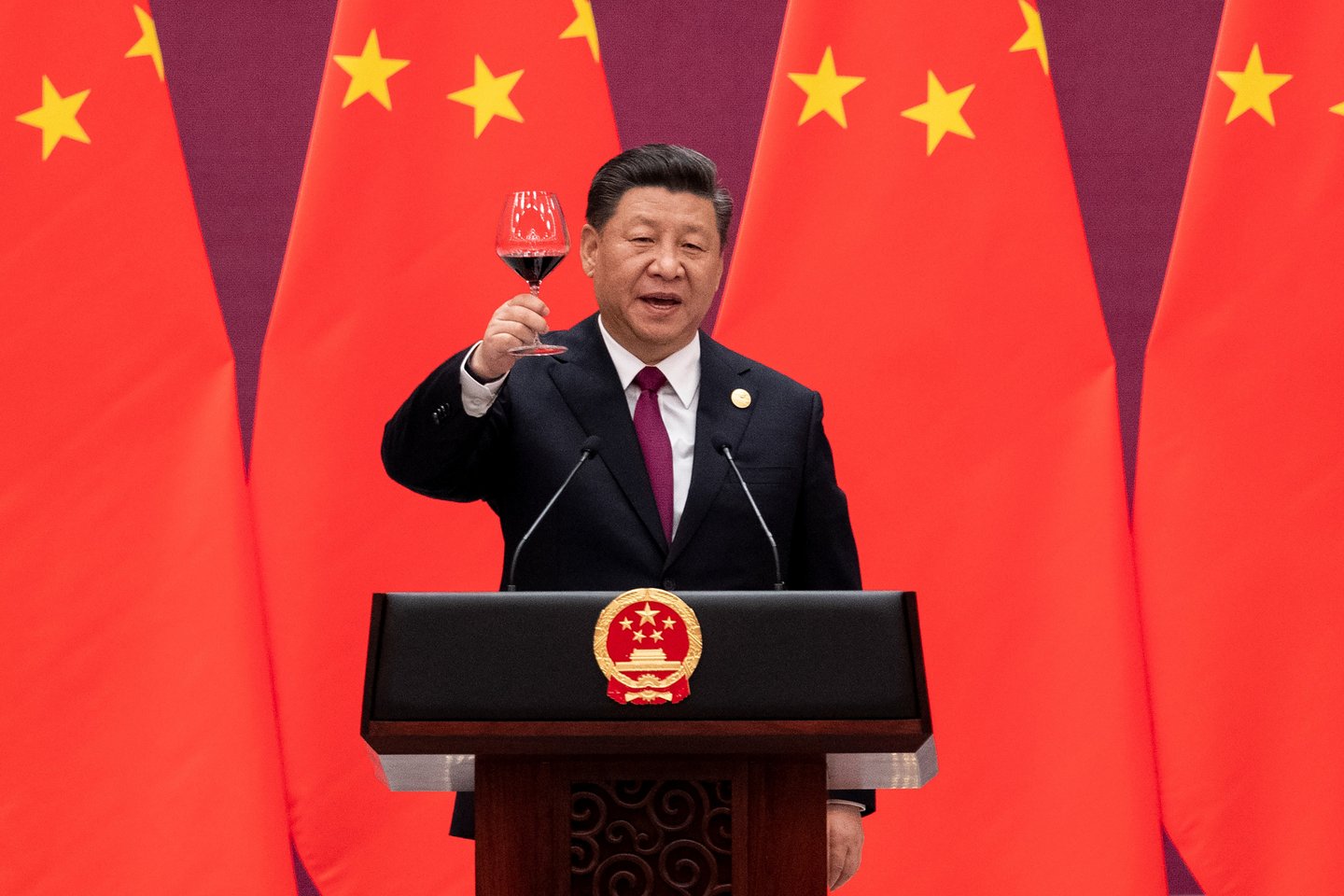

▲ Em 2017 o Presidente Xi Jiping afirmou que o seu país se tornaria um líder mundial em meados deste século, em termos de “influência internacional”

GETTY IMAGESari

Para além disso a China, ao contrário dos Estados Unidos, não faz parte de um sistema de alianças e não tem verdadeiros amigos. A China não deu ainda sinais de ter deixado de ser, e de se ver, como “o Império do Meio” – é esse o significado dos caracteres com que se escreve China – e isso significa que a sua preocupação central é a de sempre: a unidade do seu imenso país e evitar ser cercada.

A China desenvolveu-se numa geografia que aproximava quem nela vivia – os vastíssimos territórios centrais abarcados pelas bacias do Yangtsé e do Rio Amarelo, regiões de terras férteis capazes de alimentar uma enorme população – e que facilitava a criação de um único poder centralizado. O império chinês é a própria China, e por isso, os chineses, fiéis ao confucionismo, pacientes, nunca procuraram construir um império no sentido ocidental e expansionista do termo, antes garantir a sua segurança face a vizinhos mais pobres, menos cultos, mas mais aguerridos, como as tribos nómadas do Norte.

É muito significativo que a principal obra do pensamento estratégico chinês – A Arte da Guerra de Sun Tzu, um autor que viveu há 2500 anos – tenha como preocupação ensinar a estabelecer o cerco estratégico, bem diferente do conceito ocidental e clausewitziano.

de batalha decisiva. i

de batalha decisiva. i

O nome que dá a si mesma, Império do Meio, reflecte essa relação com um mundo exterior habitado por “bárbaros” que lhe deviam tributo mas com os quais nada pensava ter a aprender. Tal como indicia o complexo de cerco, sempre visto como a maior ameaça.

Aliás é muito curioso, e significativo, que a principal obra do pensamento estratégico chinês – A Arte da Guerra de Sun Tzu, um autor que viveu há 2500 anos – tenha como preocupação ensinar a estabelecer o cerco estratégico. Henry Kissinger fez de resto, no seu livro Da China, uma interessante comparação entre esta obra e o seu equivalente ocidental, o Da Guerra, de Carl von Clausewitz. Para o antigo Secretário de Estado do Estados Unidos estas duas obras estão uma para a outra como o xadrez está para o wei qi (ou go, como é mais conhecido). No primeiro, o objectivo é conseguir a vitória total matando o rei do adversário; no wei qi pretende-se antes obter uma vantagem relativa através do cerco às peças do adversário. “Se o xadrez tem a ver com a batalha decisiva, o wei qi tem a ver com a campanha prolongada”, escreve Kissinger. “O xadrez ensina os conceitos clausewitzianos de ‘centro de gravidade’ e de ‘ponto decisivo’ (…). O wei qi ensina a arte do cerco estratégico”.

A História acelerou ou mudou de direção?

Mas o que é que isto tem a ver com o jogo destes dias? Conhecemos os objectivos da China. No último congresso do Partido Comunista Chinês, em 2017 (os congressos realizam-se de cinco em cinco anos), o Presidente Xi Jiping afirmou que o seu país se tornaria um líder mundial em meados deste século, em termos de “influência internacional”. O que isso possa significar exactamente nunca será o mesmo que significava o Império Britânico – que era acompanhado pela ocupação dos territórios, incorporados nos domínios da Coroa – ou mesmo o “Império” americano, alicerçado numa rede de alianças, na capacidade de projecção de forças e na exportação do “american way of life”.

A China quer manter e expandir a sua influência – e já está a fazê-lo agressivamente nos vários organismos internacionais, de que a OMS é apenas o mais discutido exemplo –, mas não exportar o seu modelo. O comunismo chinês não é internacionalista como foi nas suas origens o movimento comunista, e não há nenhum proselitismo mesmo nos esforços de propaganda do regime. Parece antes haver a preocupação de defender o que se tinha alcançado nos mercados mundiais.

Um bom exemplo disso é a operação de propaganda montada a 21 de Março passado, quando a imprensa chinesa deu enorme cobertura à partida para Madrid de um comboio com 110 mil máscaras e 800 fatos protectores doados por uma empresa estatal. A doação não valeria mais de 50 mil euros e só chegaria ao destino duas semanas mais tarde, bem depois de os aviões que já estavam a levar o material comprado pelo Estado espanhol, muito dele imprestável e pelo qual fora paga uma fatura de muitos milhões. Mesmo assim a operação foi apresentada como sendo “um ponto de viragem” e correspondendo a uma espécie de abertura de uma “rota de seda da saúde”, quando não visava mais do que proteger a imagem e os interesses comerciais das empresas chinesas em Espanha. Para isso valeu tudo, até afixar no comboio cartazes onde se lia “Vamos a isto, matadores!”

▲ Bandeiras desfraldadas durante uma visita a Pequim do presidente do Uzbequistão: a iniciativa "Belt and Road" tem sido uma forma de a China estender a sua influência

AFP/GETTY IMAGESi

A economia será mesmo assim o ponto mais forte de uma China que, apesar do abalo, está a tentar recuperar mais depressa. O balanço vem detrás. Em 1990, quando o mundo vivia a ilusão da “nova ordem internacional” que se seguiu à queda do Muro de Berlim, a economia chinesa valia 16 vezes menos do que a dos Estados Unidos, em 2019 já valia quase dois terços da economia americana. Como é que estaremos no final de 2020 e do choque económico a que estamos a assistir?

Ninguém sabe responder, mas uma das hipóteses é que este ano, mais do que um ano de viragem, seja um ano de aceleração de história. Num artigo na Spectator, o historiador Niall Ferguson escrevia recentemente que as suas previsões sobre o declínio do império americano, na triologia Colossus (2004), Civilization (2011) e The Great Degeneration (2012), pareciam estar a concretizar-se mas em “fast forward”. Na sua perspectiva “os pontos fortes que no passado tornaram as sociedades ocidentais tão dominantes desapareceram”. Pior: “As nossas instituições públicas decaíram tanto que agora nem estão a ser capazes de lidar com este coronavírus que é mais contagioso e mais mortífero que a gripe normal”.

“Os pontos fortes que no passado tornaram as sociedades ocidentais tão dominantes desapareceram”. Pior: “As nossas instituições públicas decaíram tanto que agora nem estão a ser capazes de lidar com este coronavírus que é mais contagioso e mais mortífero que a gripe normal”.

Mesmo que este diagnóstico possa parecer exagerado, e ainda estejamos muito longe de poder fazer um balanço, esta ideia de que esta crise vai sobretudo acelerar a velocidade com que o mundo já vinha a mudar é também corroborada por Richard Hass, presidente do Council on Foreign Relations dos Estados Unidos, num artigo na Foreign Affairs. Entre essas tendências ele identifica três. A primeira é a de ainda maior fechamento dos Estados Unidos, pois muitos americanos verão na pandemia mais um sinal de como o seu bem estar pode ser afectado pelo que se passa no resto do mundo. A segundo é um reforço daquilo a que chama “recessão democrática” e que se traduz no avanço de regimes iliberais e de líderes autoritários, que terão nestas circunstâncias novos argumentos para, em nome da segurança, ainda restringirem mais as liberdades. E o terceiro é que o período para o qual devemos olhar para encontrarmos precedentes históricos não é para aquele que se seguiu à II Guerra, mas antes para o que veio depois da I Guerra, nomeadamente se pensarmos que é provável que o envolvimento dos Estados Unidos nos assuntos mundiais continue a cair e nesse vazio surjam mais situações de conflito e perturbações internacionais.

O progresso não é inevitável

Perto do local onde vivo, não longe do Cabo da Roca, existem umas escavações que se prolongam há muitos anos daquilo que terá sido a villa mais ocidental do Império romano. Nela foram encontrados restos de cerâmicas finas vindas de vários pontos do Mediterrâneo, sinal de que nesse tempo – os primeiros dois séculos da era cristã – o comércio ainda florescia nesta região. Pouco depois, o fim do Império e o desaparecimento dessas linhas comerciais levou a uma rápida degradação do nível de vida nesta região e, provavelmente, ao abandono da villa e do estilo de vida senhorial que ela marcava.

“O vírus ensina-nos que o progresso não só é reversível – um facto que até os progressistas reconhecem –, como é possível destruir as suas bases”.

Toda essa degradação está bem documentada por quase toda a metade ocidental da bacia do Mediterrâneo, assinalando o fim de um dos raros períodos em que, neste lado do mundo, a civilização tinha conseguido propiciar às populações o mesmo tipo de bens que, a Oriente, o império chinês sempre foi mais ou menos garantindo. Todo esse processo foi muito bem descrito por Ian Morris em Why the West Rules – For Now e quem quer que o tenha lido não fica entusiasmado com a ideia de que uma das consequências desta pandemia (nesse livro as pandemias são apesentadas com um dos cavaleiros dos Apocalipse que ciclicamente fizeram recuar ou mesmo colapsar as civilizações) será um recuo da globalização.

Esse é contudo o vaticínio do filósofo britânico John Gray, num texto onde defende que a história não vai acelerar, vai antes mudar de direcção. “O vírus ensina-nos que o progresso não só é reversível – um facto que até os progressistas reconhecem –, como é possível destruir as suas bases”. O exemplo que dá é precisamente o da globalização, que tirou milhares de milhões de pessoas da pobreza, mas que agora está em perigo: “A desglobalização em marcha é filha da globalização”, escreve.

A China, um dos países que mais beneficiou com este processo, pode ser agora um dos que mais venha a sofrer, mas não deve haver grandes dúvidas: bens que hoje são acessíveis devido à “divisão mundial do trabalho” tornar-se-ão mais escassos e mais caros e produtos que se democratizaram imensamente, como as viagens de avião, podem também deixar de ser tão “low cost”.

Por outro lado, como mostrou a reacção à doença, os Estados nacionais ainda são o porto de abrigo a que todos se referenciam e acolhem, e isso terá provavelmente consequências políticas. Mais: a doença recordou-nos, como também sublinhava John Gray nesse artigo, que a autonomia pessoal não é um valor absoluto e que nestas alturas a necessidade de segurança e o sentimento de pertença surgem como igualmente importantes. “Às vezes mais importantes”, acrescenta mesmo, o que levanta novas questões.

O pesadelo de Harari

A aplicação mais popular na China reproduz os 14 princípios da filosofia Xi Jiping. Para a instalar é necessário dar o número do telemóvel e o nome verdadeiro, duas condições que instintivamente repeliriam os ocidentais. Mas os chineses sabem que têm de ter aquela aplicação, consultá-la, ler os artigos que nela são partilhados e responder a inquéritos para ganharem os pontos que lhes permitem depois ter direito a viajar, a pedir empréstimos para comprar casa e, claro, a conseguir um emprego no Estado.

▲ “Se não tivermos cuidado, a epidemia representará um marco importante na história da vigilância", alertou Yuval Noah Harari

ANTHONY WALLACE/AFP VIA GETTY IMAGES

Este é apenas um dos muitos instrumentos que esse mesmo Estado usa para controlar os seus cidadãos, instrumentos de que usou e abusou para controlar, “à chinesa”, o surto da doença em Wuhan. Por isso desde a primeira hora que se tornou claro que, como escreveu Yuval Noah Harari no Financial Times – naquele que terá sido um dos artigos mais lidos e partilhados das últimas semanas (versão portuguesa no Expresso) –, “se não tivermos cuidado, a epidemia representará um marco importante na história da vigilância. Não só porque poderá normalizar o uso de ferramentas de vigilância de massas em países que até agora as rejeitaram, mas ainda mais porque significa uma transição dramática da vigilância ‘sobre a pele’ para a vigilância ‘debaixo da pele’”.

As referências à concretização do pesadelo orwelliano imaginado em 1984 tornaram-se ubíquas, até porque nem no tempo da Stasi na Alemanha de Leste ou do KGB na URSS se tinha chegado a este ponto na capacidade de vigiar os cidadãos – e, neste caso, logo 1,4 mil milhões de cidadãos.

Contudo, apesar dos receios de Harari e do alerta de John Gray, não será por esta fenda que a influência chinesa crescerá. Esta obsessão com a solidez do poder central tem razões históricas – desde o final da dinastia Han, no ano 220, o conjunto das províncias chinesas só foram governadas metade do tempo por um poder central forte e unificado –, mas não é exportável sobretudo depois do que sabe sobre a forma como a censura oficial atrasou o conhecimento da verdadeira dimensão da doença.

Mas o mesmo não se passa com o dinheiro chinês, que tem sido usado para reconstituir o velho sistema de centralidade do Império do Meio. No passado essa centralidade afirmava-se através de uma constelação de estados vassalos, hoje a vassalagem tem um novo nome: chama-se dependência, sobretudo dependência financeira.

A obsessão chinesa com a solidez do poder central tem razões históricas: desde o final da dinastia Han, no ano 220, o conjunto das províncias chinesas só foram governadas metade do tempo por um poder central forte e unificado.

Ora tem sido precisamente uma teia de dependências que a China tem vindo a construir nos últimos anos, uma teia sempre assente no poder do dinheiro. Portugal viu, durante a crise, como isso pode ser feito, muitos países que ficam ao longo da “Belt and Road Iniciative” estão agora a descobri-lo. O dinheiro chinês que serviu para erguer as infraestruturas é dívida que Pequim depois usa para trazer esses Estados para o seu lado sempre que precisa em todos os jogos de influência internacionais.

E não esqueçamos que Pequim não olha a meios para prosseguir os seus objectivos. Basta recordar que em Outubro do ano passado, quando Daryl Morey, o director-geral dos Houston Rockets, uma equipa da NBA, tweetou o seu apoio aos manifestantes de Hong Kong, a televisão estatal chinesa cancelou logo a retransmissão dos jogos da equipa, obrigando-o a pedir desculpa.

Vivendo nós numa altura em que se prevê que as necessidades de capital sejam imensas, e que as dívidas públicas venham a aumentar exponencialmente em todo o mundo, a oportunidade parece criada para a criação de novas dependências. A vontade pode ser a de resistir ao dinheiro de Pequim, mas sabemos como na anterior crise essa resistência só durou até se ver o número de zeros que vinha nos cheques.